宣纸上的岁月,墨痕里的风骨,一位八旬老人用毛笔书写出中华文明的厚重与灵动。

墨香氤氲的书斋里,武效记执笔凝神。笔锋落纸的瞬间,七十载春秋在宣纸上流淌开来——从晋南小城汾西县的懵懂学童,到荣膺中国当代书法十大领军人物的国家一级书法师,这位84岁的艺术家以一生诠释着书法艺术的深度与广度。

七岁执笔,至今七十余载,武效记的书法生涯几乎与中国现当代书法发展史同步。从初学欧体的严谨法度,到广涉真草隶篆的融会贯通,最终在魏碑艺术中寻得精神归宿,他的艺术轨迹勾勒出一条从技法锤炼到精神超越的升华之路。

01 艺术生涯,七秩求索的笔墨征程

武效记,笔名春木,1942年生于山西省临汾市汾西县。这片黄土高原上的文化沃土,孕育了他对书法最初的挚爱。七岁学书的早慧开启了他与笔墨相伴的漫长旅程。

在退休前的数十年间,他身兼多重身份——教师、汾西县政协委员,但始终未改的是对书法的执着。2001年,已逾知天命之年的武效记作出重要抉择:进入中国书法家协会培训中心研修班深造,师从张有清、温彦国等当代名家。

这一决定成为其艺术生涯的分水岭。当同龄人安享退休之乐时,武效记的书法探索却进入爆发期。他在魏碑领域深入钻研,尤其对《张黑女墓志》及近代魏碑大师赵铁山、郭伯英作品的研习,使其书风获得质的飞跃。

国际舞台的认可随之而来:2005年,作品入选“中国电影百年书画大展”并赴德、法巡展;三年后,“世界华人庆奥运名家书画大展”携其作品在全球多国展出。

荣誉等身见证其艺术高度——2015年“中国书画十大年度人物”、2019年“中国当代书法十大领军人物”等称号,标志着这位从黄土高原走出的书法家获得全国性认可。

02 碑学探微,熔铸雄浑的魏碑之境

在武效记广博的书体库中,魏碑成就最为耀眼。他将北朝碑刻的雄浑气象与文人书法的雅致韵味熔铸一炉,创造出刚健而不失温润的独特风格。

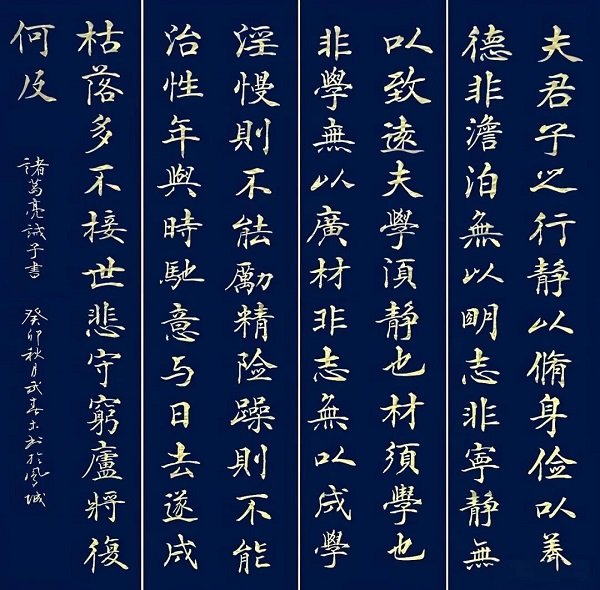

他的魏书取法多元而精深:既得《龙门二十品》的端正方峻,又取《张黑女墓志》的遒劲灵秀,更融入了近代魏碑大师赵铁山、郭伯英的风骨。这种兼收并蓄的学术态度,使其作品避免了碑学易入的板滞之弊。

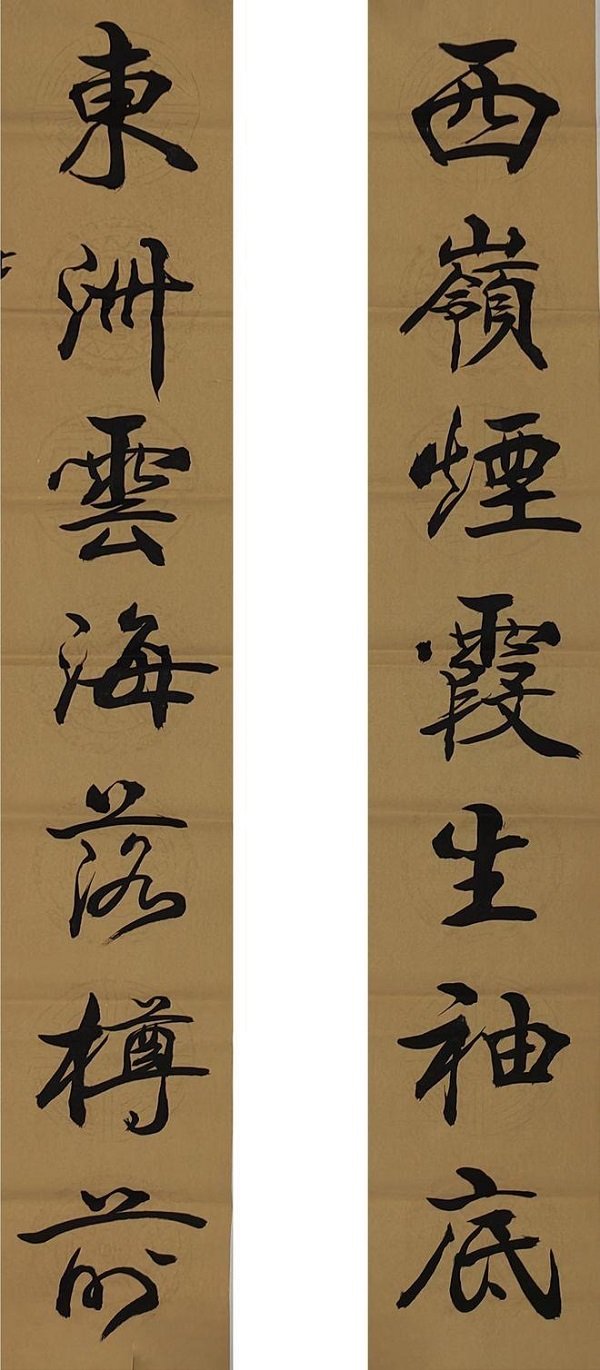

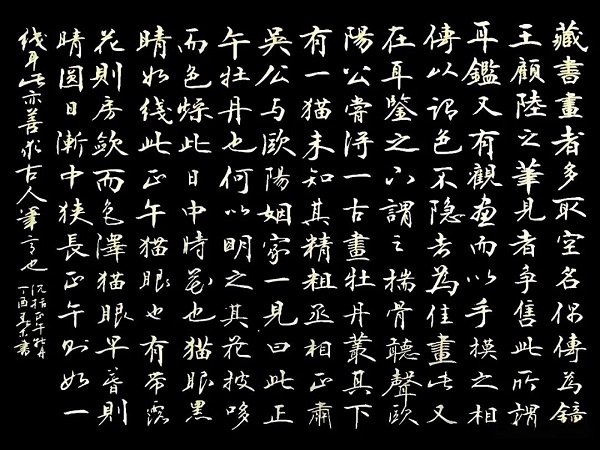

观其魏碑作品《诫子书》四条屏,方笔为主而方圆兼备,结体严谨而姿态生动。字里行间既有金石碑刻的凝重厚朴,又可见笔墨运行的节奏韵律。这种“以笔代刀”的功力,将冰冷的石刻转化为鲜活的墨韵,正是武效记对魏碑传统的创造性转化。

他在《天道酬勤》六尺巨作中展现的磅礴气势,既源自魏碑的本体语言,又融入了个人对“勤”这一文化理念的生命体悟。书法不再是简单的字形再现,而成为精神气象的视觉呈现。

03 碑帖交融,传统创新的美学突破

武效记的艺术高度,更体现在碑帖兼容的创造性融合上。他深谙“帖学养韵,碑学立骨”的艺术真谛,在二者间找到了微妙的平衡点。

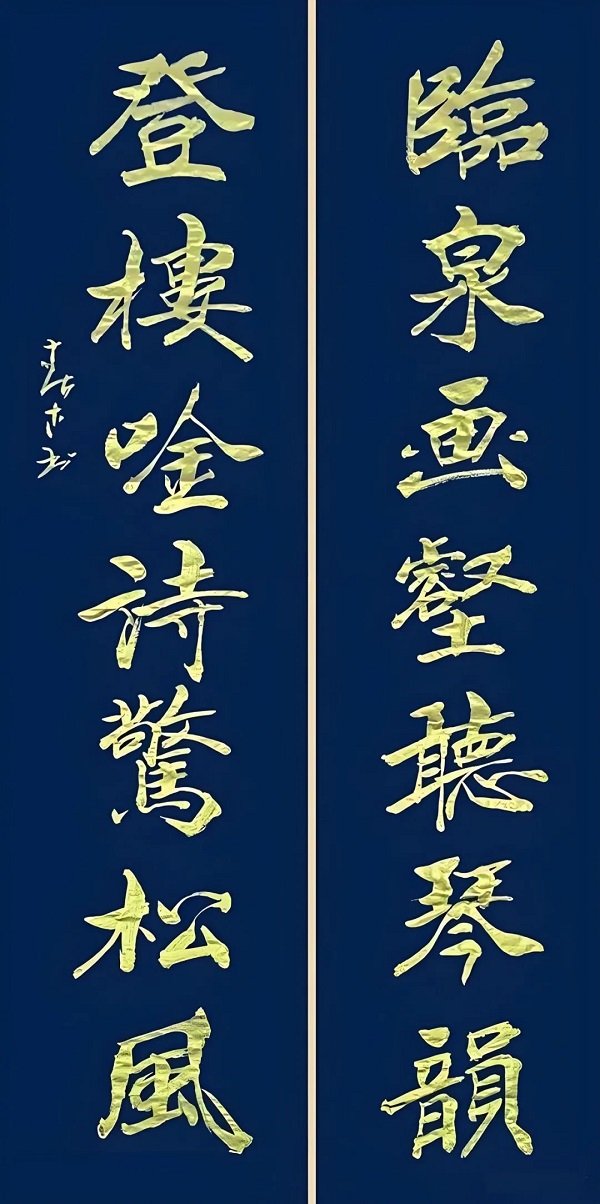

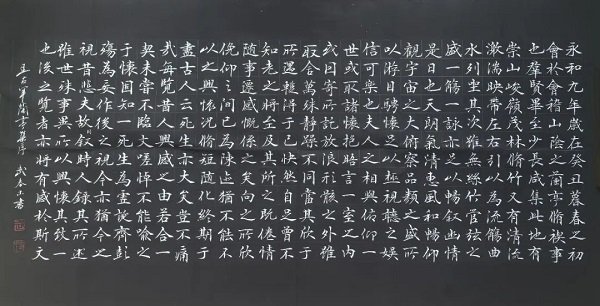

- 帖学传承:从二王法度的精研起步,上溯张旭、怀素的狂草意境。其行草作品《兰亭序》《心经》等,既有晋人风流的韵致,又具唐人磅礴的气象,展现了帖学传统的深厚积淀。

- 碑学开拓:将魏碑的雄健笔法融入行草创作,突破了帖学易流的柔媚之弊。其草书斗方被评具有“癫张狂素”的意气,却比传统狂草多了几分金石凝重。

这种融合在《观海听涛》等作品中达到化境。作品以行草为体,却参入魏碑笔意;看似纵意挥洒,实则法度谨严。书画评论家史峰精辟指出:“师法不在对临,而在于神会”,武效记的创作正是对传统精神的深度“神会”而非表面模仿。

七十余年的实践形成了“碑为筋骨,帖为血肉”的独特风格。这种创作路径,既避免了盲目创新者的无本之木,又跳出了食古不化者的窠臼,为当代书法创新提供了宝贵启示。

04 草书之境,情性奔涌的笔墨诗篇

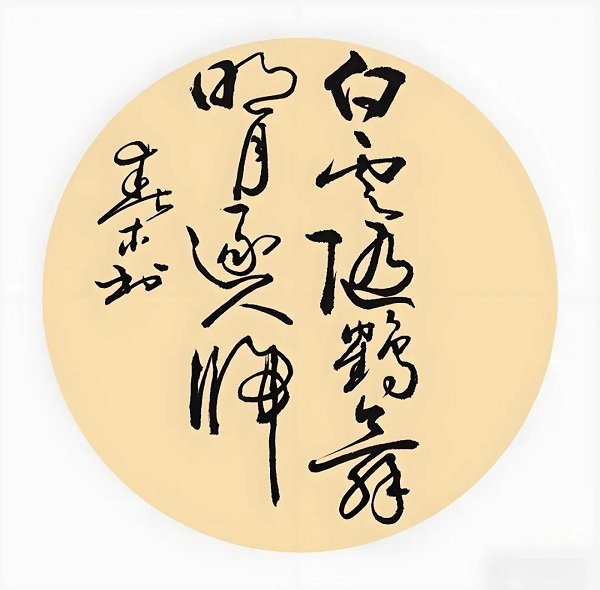

在武效记的多面书风中,其草书创作最显情性本色。他将草书视为“以翰墨托物言志,以诗词抒发性情”的载体,在点画飞动中展现生命的澎湃激情。

观赏他的草书作品,仿佛见证一场笔墨的舞蹈:锋毫起伏间,“一画之间变起伏于锋杪,一点之内殊衄挫于毫芒”。字体结构奇正相生,如评者所言“劲者如武夫,欹斜如醉仙”,在动态平衡中创造出强烈的视觉张力。

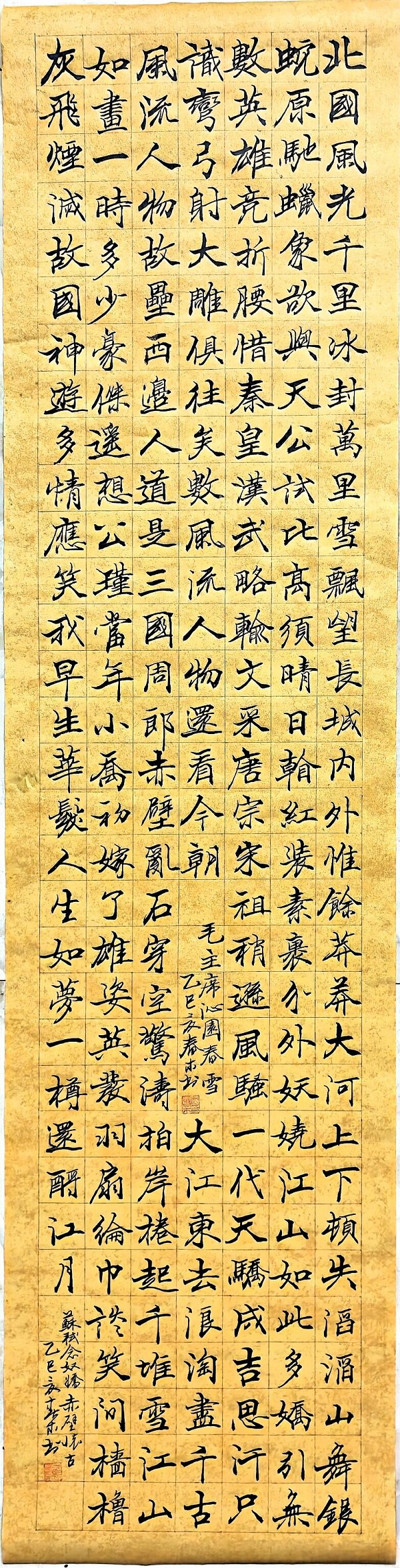

《李白诗》等作品堪称草书美学的典范。笔势连绵如“飘风骤雨惊飒飒”,墨韵淋漓似“落花飞雪何茫茫”。这种境界的达成,不仅需要精湛技法,更依赖深厚的文化修养与豁达的人生态度。

武效记的草书创作印证了一个艺术真理:最高境界的技法表现,必然是创作者精神世界的自然流露。正是他“轩冕不能移其志,俗利不能屈其心”的人格境界,赋予其草书超凡脱俗的文人风骨。

05 文脉传承,书以载道的精神境界

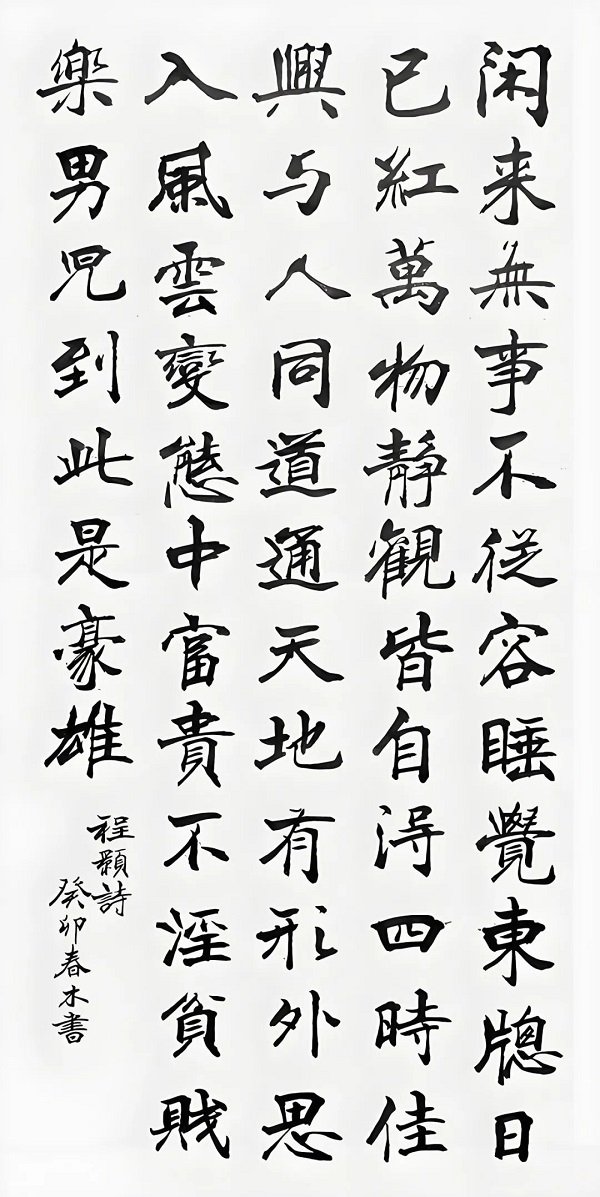

武效记的书法成就,根本上源自其以文化滋养笔墨的自觉追求。作为退休教师,他始终将书法视为中华文脉传承的重要载体,在“技进乎道”的求索中践行着“书以载道”的艺术理念。

他常书写的《诫子书》《陋室铭》等文本,本身即是传统文化精华的浓缩。通过书法艺术的再创造,武效记赋予这些经典新的审美维度,使文字内容与艺术形式达到深度统一。

在《般若波罗蜜多心经》创作中,他将宗教文本的庄严与书法艺术的空灵完美结合。墨迹运行间既有禅意的超然,又不失书法的法度,在宗教体验与审美体验之间架起沟通的桥梁。

这种文化自觉,使武效记的书法超越了单纯的视觉审美,成为传播中华优秀传统文化的媒介。正如史峰评论所言:“在书法中陶冶性灵,在笔墨中树立情操”,武效记的书法实践本质上是一种文化传承的担当。

2023年秋,“迎中秋·庆国庆”武效记作品展上,白发苍苍的老者站在《诫子书》四条屏前沉思。这些墨迹既凝聚着魏碑的雄健风骨,又流淌着帖学的灵动气韵。

远处,一幅狂草作品正以“飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫”的气势吸引着观众——这是七十年笔墨修行的自由绽放,更是一位书法家将生命融入传统文化的深情告白。

【作者:环球艺术网总编辑李培根】

*本站部分文章作品是由艺术经纪人投稿编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,我们会及时修改或删除。【联系方式 010-88696922】